宮脇綾子(1905-1995)は身近なものを豊かな感性でとらえ、端切れや古裂、様々な素材で表現した「アプリケ」の創作作家です。

洋画家 宮脇 晴との結婚を機に名古屋へ移り住み、制作活動を始めたのは40歳を超えてからでした。終戦を迎えた時、

生活の中で何かを表現することに時間を使いたいという思いが湧き「ものを大切にする」姑の集め残した布類を使い、最も好きな「縫う」ことで制作したことがきっかけでした。

作品のモデルは、庭のどくだみやピーマンの断面など、身近なものを っと驚きの心で見つめて「美しい」と感じたものばかりです。

っと驚きの心で見つめて「美しい」と感じたものばかりです。

写生を重ねてこその細密さと、斬新な発想による素材の組み合わせが大きな魅力です。

生誕110年を迎えた記念の展覧会です。古裂を綴り合わせて大きな壁掛けや、日常を書きとめた《はりえ日記》や《色紙日記》、自身で縫った着物、愛用品もご紹介します。愛情あふれる作品の数々をお楽しみください。

展示作品一部紹介

展示作品一部紹介

-

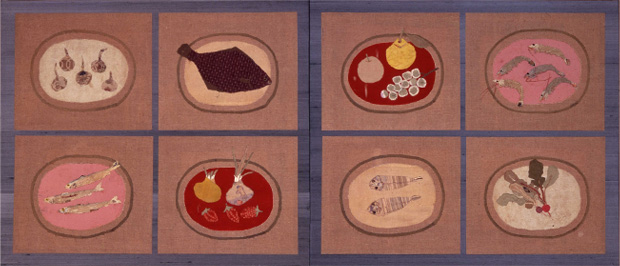

《思い出の布》1953年豊田市美術館蔵 全期間展示

「今から35年前、杉村春子さんがご自身とご両親の着物の端切れなどを送ってくださったので、この屏風を作ってみました。

イチゴに使ってあるのは初舞台の時の長じゅばん、カレイは初めて月給を貰った時、お母様に買ってあげた銘仙だそうです。 いろいろの思い出があるので、これは私の宝物だとおっしゃってくださいました」 綾子の元には様々な人から布が贈られました。その1枚1枚を大切にし、贈られた方との縁も大切にしながら作品を作っています。

モデルから着想するものもあれば、布からモチーフや構想を思いつくこともあったそうです。

-

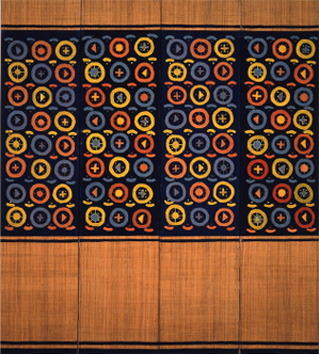

《ピーマン断面模様屏風》1960年名古屋市博物館蔵 1/16〜2/14展示

「ピーマンを横に切ってみましたら面白いので幾つかを切って並べているうち、これはいいものが出来そうだと、藍地の上に原色を交互に使い、図案風に仕上げてみました」 ピーマンの断面を記号化して、様々な色でスタンプを押したようにデザインされています。

デフォルメされていますが、ピーマンを切った時に自然の形の美しさに驚いた綾子の高揚感やわくわくする気持ちなど、素直な感動が伝わってくる楽しい作品です。

-

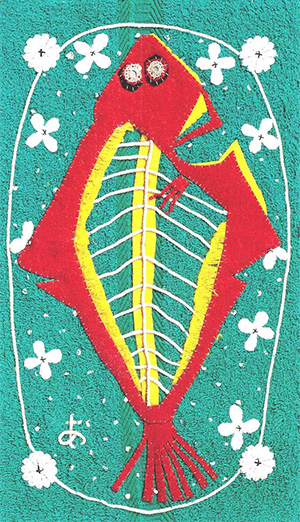

《さしみを取ったあとのかれい》1970年豊田市美術館蔵

全期間展示夕食は刺身だったのでしょうか。

骨だけになったかれいの姿さえ、好奇心いっぱいの綾子の目には美しく見えました。

実際の色とは違う明るい赤色で仕上げられたかれい。

ギョロリとした目には細かい細工が施され、モデルの特徴を表現しようと心が配られていることが分かります。

タオルを利用した緑色の背景に赤いカレイ、周りには白い小花がそえられ、色づかいも華やかに仕上げられています。

-

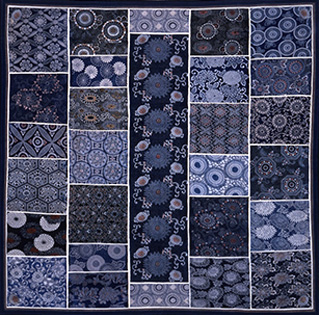

《菊花模様藍型染綴り合せ壁掛け》1973年名古屋市美術館蔵

2/16〜3/13展示様々な菊柄の布を組み合わせて壁掛けに仕立てた作品です。どの裂をどのくらい使うか、柄どうしの隣合せも綾子の感性でととのえられています。

たくさんの布の中から柄を選びだし、一枚一枚の布を並べ置いて構想を考える姿を想像すれば、作品制作に対する綾子の思いにも触れられるのではないでしょうか。

-

《吊った干しえび》1983年豊田市美術館蔵

全期間展示「毎年、熊本から送っていただくものです。昆布とあわせてお雑煮のダシにすると、とてもおいしい」 アトリエにはいつもモデルとなる素材がたくさん置いてありました。ガラス瓶に入れられた野菜や、庭の花々、天井からは縄で吊るされた唐辛子などが下げられていました。

作品を制作するとき、必ずモデルを目の前に置いてスケッチを重ね、構想を練ります。対象と向き合う真剣な眼差しの綾子には家族も声をかけられないほど集中していたそうです。